تؤكد مختلف تجاب الحكم التي خاضتها أحزاب الإسلام السياسي وحركاته فشلها الذريع في إدارة الدول وفي تحقيق مشروعها الأساسي وهو إقامة الحكم الإسلامي في آن. بل إن أهم نتيجة آلت إليها تلك التجارب في مختلف البلدان هي تمكن الفساد من كل دواليب الدولة وانتشاره في صفوف المتمكنين من دواليب الاقتصاد بعد أن اختارت السلطة الحاكمة وضع يدها في أيديهم وتدعيم نفوذهم مقابل ما تحصل عليه منهم من غنائم أغلبها يعود إليها لا إلى الدولة

مشروعها الأساسي وهو إقامة الحكم الإسلامي في آن. بل إن أهم نتيجة آلت إليها تلك التجارب في مختلف البلدان هي تمكن الفساد من كل دواليب الدولة وانتشاره في صفوف المتمكنين من دواليب الاقتصاد بعد أن اختارت السلطة الحاكمة وضع يدها في أيديهم وتدعيم نفوذهم مقابل ما تحصل عليه منهم من غنائم أغلبها يعود إليها لا إلى الدولة

ففي السودان وبعد عشرية من حكم الإخوان عرفت البلاد حالة عامة غير مسبوقة من الفساد وسوء الإدارة وبعد تجربة حكم فاشلة أنتجت نظاما شموليا صادر الحريات ومارس أفظع أنواع القمع ضد كل صوت مخالف، وأشعل حروبا أهلية كانت نتيجتها تقسيم السودان، مما دفع الترابي نفسه قائد الانقلاب ضد الحكم المنتخب إلى الاعتراف بهذا الفشل بقوله « الحركات الإسلامية تريد إقامة دول إسلامية وتطبيق الشريعة ولكنها لا تعرف طريقة إقامة الدولة وشكلها. إن المشروع الإسلامي في الأغلب نظري لا علاقة له بالواقع » ولكن هذا الاعتراف جاء متأخرا وبعد أن دمرت جماعته السودان، ذلك أنه لم يكن يعرف أن ذلك الفشل صاحب مسيرة الجماعة منذ نشأتها لأنه لم يدرس تاريخها جيدا وإلا لما اتخذ قرار تنفيذ الانقلاب العسكري للوصول للسلطة. وقد عرفت تونس المصير نفسه مع حكم حركة النهضة مدة عشرية أيضا رغم أنها جاءت إلى الحكم ديموقراطيا وإثر ثورة كان قادحها الفساد والأزمات الاقتصادية والاجتماعية فإذا بالبلاد فريسة فساد غير مسبوق هو أيضا، تجاوز مجال المال والأعمال ليتسرب إلى مؤسسات حيوية في الدولة مثل المؤسسة القضائية والأمنية ، إضافة إلى تراكم عوامل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون أن تقدم الحكومات المتعاقبة أي خطة استراتيجية للإصلاح ولا حتى مجرد تصور للحد من نسق الانهيار السريع الذي افتتحته الدورة الانتخابية الأخيرة وإفرازاتها السياسية. وإذا ظلت أحزاب الإسلام السياسي قادرة على أن تعود إلى ساحة العمل السياسي كلما أخرجت منها بطريقة أو بأخرى رغم هذا الفشل الذي آلت إليه كل تجاربها في الحكم، فذلك راجع إلى استغلالها العامل الديني وتوظيفها الثقافة الدينية السائدة لكسب المناصرين إضافة إلى ما تبديه هذه الحركات والتنظيمات من قابلية للمناورة مع كل من له مصلحة من الداخل أو الخارج عن طريق مقايضة الولاء وتقديم الخدمات بالتمكين والوصول إلى السلطة. بينما في المقابل لم تعمل الدول المعنية على تهيئة الشروط القانونية والفكرية-الثقافية الكفيلة بحماية الدولة من تداعيات ظاهرة استخدام الدين في العمل السياسي وبحماية المجتمع من استغلال عقيدته أو ثقافته الدينية لتمرير مشروع سياسي مناهض لمصلحة المجتمع نفسه

ومادامت هذه التنظيمات غير مستعدة للاستفادة من تجاربها ولمراجعة أطروحاتها التي لا يمكن أن تقنع شعبا حتى وإن أوقعت بجزء منه لفترة، ولا يمكن أن تدير دولة حتى وإن ادعت قداسة التشريع الذي ترفع شعار تطبيقه فإنه لم يبق للدولة وللمجتمع من طريق لحماية نفسيهما سوى برنامج طويل المدى للتصدي للإسلام السياسي

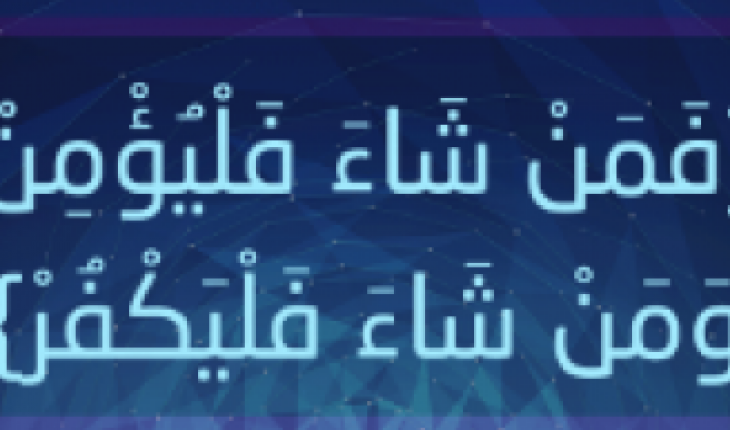

وإن أهم مقومات استراتيجية التصدي لمخاطر الأصولية الدينية والإسلام السياسي خاصة هي في أظهر مستوياتها قانونية . ومادامت تونس مقبلة على ما يبدو على مراجعة دستور البلاد فقد صار من أوكد واجبات القوى المدنية والديموقراطية أن تفرض بشكل واضح وصريح ودون مداورة ولا قابلية للتأويلات المتناقضة مبدأ انفصال السياسي عن الديني، فالدولة وظيفتها الأولى والأخيرة هي إدارة الشؤون الدنيوية للناس بناء على قوانين وضعية صادرة عن إرادتهم ونابعة من حقائق واقعهم وموجهة نحو ضمان حقوقهم وحرياتهم، بما فيها حرية الضمير، بناء على المرجعيات القانونية والحقوقية والقيمية المتماشية مع العصر والمعبرة عن الضمير والوعي الإنسانيين راهنا. ويترتب على هذا ضرورة منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني منعا دستوريا. إذ يبدو لنا من باب التناقض أن ينصّ دستور البلاد على طبيعة الدولة المدنية بينما يسمح قانون الأحزاب بإنشائها على أساس ديني، فكيف يمكن لحزب ديني أن يتقيد بالضوابط والشروط التي تقتضيها مدنية الدولة حتى ولو ادّعى الفصل بين الدعوي والسياسي على شاكلة ما فعله حزب حركة النهضة؟

أما ثاني المقومات فثقافي فكري ينطلق من خطة لتجديد البرامج الدينية في التعليم ولتجديد الدراسات الدينية في الجامعات، إن أي مشروع لاستئصال ظاهرة استخدام الدين في السياسة لا يشمل برنامجا للإصلاح الديني محكوم عليه بالنقص وقلة الجدوى إن لم نقل انعدامها. فبالتعليم يمكن تحرير العقول وإطلاق قدراتها كما يمكن سجنها في أقبية الماضي وأوهامه، بالتعليم يمكن أن ننشئ أجيالا متوازنة مبدعة متشبّعة بالعلوم والمعارف الحديثة وبالقيم الإنسانية السامية كما يمكن أن نخرج أجيالا منغلقة ، متطرّفة وغير قادرة على الإضافة، بالتعليم يمكن أن نربّي الناشئة على قيم المواطنة وأن نركز أركان الدولة المدنية ، وعلى خلاف ذلك يمكن أن يهدم التعليم كل هذه الأركان عندما يتحوّل إلى آلية للسيطرة على العقول وتوجيهها إيديولوجيا وجعلها في خدمة مشروع سياسي يتناقض جوهريا مع مقومات الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة. ويقتضي هذا أن تستعيد الدولة سلطتها على التعليم خاصة في المراحل الأولى الحساسة التي تصنع خلالها عقول لمتعلمين، وكل التونسيين اليوم على دراية بأن الكثير من المؤسسات التعليمية تهيمن عليها رؤوس أموال تجمع بين استنزاف الجيوب واستنزاف العقول عن طريق برنامج ونظام لا صلة لهما ببرامج المدرسة العمومية ونظامها، كما يقتضي هذا البرنامج الإصلاحي تجديد الثقافة الدينية بالتركيز على الأبعاد الروحانية والقيمية التي تعيد الدين إلى دائرته الأصلية باعتباره تجربة فردية يعيش فيها الفرد تديّنه وعقيدته بكامل الحرية التي يكفلها له القانون ، ويستدعي هذا بدوره إرساء خطة ثقافية وإعلامية لترويج هذا الخطاب الديني الإصلاحي وللتصدي للخطاب المتطرف والمتسيّس وإلزام وسائل الإعلام والمساجد باحترام سياسة الدولة وخطها الفكري والثقافي والإعلامي في هذا المجال

بقلم زهية جويرو